Von der Idee bis zum ersten Lichtstrahl war es ein weiter Weg. Aber es ist gelungen: SESAME ist die erste Synchrotronstrahlungsquelle im Nahen Osten. Im Herzen steckt der 800 MeV-Synchrotronbeschleuniger von BESSY I. Er dient als Vorbeschleuniger für den neugebauten Speicherring (2,5 GeV). Der Beschleunigerexperte Ernst Weihreter hat den Aufbau von SESAME von der ersten Stunde an begleitet und war selbst rund 20 Mal vor Ort in Jordanien. Hier erzählt er, wie es zu diesem ehrgeizigen Projekt kam.

Frieden schaffen durch Spitzenforschung

Schon bevor BESSY I Ende 1999 abgeschaltet wurde, nahmen die Pläne für das Beschleunigerprojekt im Nahen Osten konkrete Gestalt an. Der ausgemusterte BESSY I-Beschleuniger sollte zum Herzstück einer Synchrotronstrahlungsquelle werden, schlugen Herman Winick vom SLAC in Stanford und Gustaf-Adolf Voss vom DESY vor. Sie wollten in der politisch angespannten Region ein internationales, friedenstiftendes Forschungszentrum bauen.

Vorbild CERN

Vorbild war das Europäische Forschungszentrum CERN, das nach dem zweiten Weltkrieg in Genf entstanden war. An SESAME sollten israelische und iranische, türkische und zypriotische Teams gemeinsam forschen, auch wenn sie keine Visa für Besuche in ihren jeweiligen Heimatländern erhalten oder noch nicht einmal über ihre offiziellen Email-Accounts miteinander kommunizieren können.

Eine schöne Idee, die in der internationalen Wissenschaftsgemeinschaft, von Ägypten über Israel bis nach Zypern, auf große Resonanz stieß. Doch die Regierungen mussten noch überzeugt werden. „Erst als die UNESCO das Vorhaben unterstützte, sagte auch die deutsche Bundesregierung zu“, erzählt Ernst Weihreter.

UNESCO gibt Rückendeckung

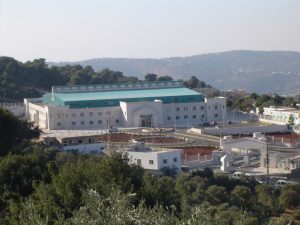

Mit Voss, Winick und anderen Experten besichtigte er im Jahr 2000 mögliche Standorte im Nahen Osten, schließlich fiel die Entscheidung auf Jordanien. Die jordanische Regierung bot einen Bauplatz in der Nähe der Hauptstadt Amman an, etwa 600 Meter hoch über dem Jordantal gelegen. Kurz darauf wurde SESAME unter der Schirmherrschaft der UNESCO gegründet.

Lernen von den Experten

2002 wurden die BESSY I-Komponenten nach Jordanien verschifft. „Dann haben wir einen großen Workshop organisiert, um für den Aufbau von SESAME die besten Leute zu finden. Es gab Vorlesungen über Beschleunigerphysik und praktische Übungen. Unter den 70 Teilnehmerinnen und Teilnehmern haben wir dann etwa 35 ausgewählt, die wir an europäische Lichtquellen eingeladen haben. Dort konnten sie von den besten Experten lernen“, berichtet Weihreter.

Schwierige Aufbauzeit

Dennoch ging der Aufbau nicht so zügig voran wie erhofft. Denn BESSY I diente nur als Vorbeschleuniger, ein weiterer großer Speicherring musste gebaut werden, um SESAME auf eine Energie von 2,5 GeV aufzurüsten. Die Finanzierung der dafür nötigen Magnetoptiken war sehr schwierig. Im Winter 2012 war das Gebäude fertig und von einer anspruchsvollen Dachkonstruktion überspannt.

Der Rückschlag

Doch dann fiel Schnee, sehr viel mehr Schnee als üblich. Nach etwa 40 Zentimetern Schneefall brach das Dach ein, glücklicherweise in der Nacht, so dass niemand verletzt wurde. Doch der Schaden war enorm.

Zügige Hilfe

Für den Wiederaufbau stellte die Bauabteilung des CERN ihre Expertise bereit. Ohne die Hilfe von europäischen Forschungszentren hätte SESAME nicht realisiert werden können. Vor allem Italien und Frankreich haben den Aufbau von SESAME massiv unterstützt und bei der Konstruktion von Beamlines und Instrumenten beraten.

Seit Sommer 2017 gibt es Licht

Am 16. Mai 2017 wurde SESAME offiziell von König Abdullah II. von Jordanien eingeweiht; im Sommer 2017 ging die Anlage zunächst mit je einem Strahlrohr im Infrarot- und Röntgenbereich in Betrieb.

Perspektiven für helle Köpfe im Nahen Osten

Ernst Weihreter, der inzwischen im Ruhestand ist, sieht in der Lichtquelle weit mehr als nur ein weiteres wissenschaftliches Großgerät: „SESAME kann tüchtigen jungen Leuten aus dieser Region eine Perspektive in der Wissenschaft geben. Und wenn dann mehr junge Menschen ein wissenschaftliches Weltbild haben, dann hat SESAME etwas Wichtiges erreicht.“

Ausblick 2018: Die Kooperation geht weiter

Inzwischen gibt es bereits vier Strahlrohre an SESAME. Nun erhält SESAME ein fünftes Strahlrohr. Es soll „weiches“ Röntgenlicht erzeugen, das sich besonders eignet, um Oberflächen und Grenzflächen zu untersuchen, chemische und elektronische Prozesse zu beobachten oder Kulturschätze zerstörungsfrei zu analysieren.

Helmholtz-SESAME Beamline

Das neue Strahlrohr wird von fünf Helmholtz-Zentren aufgebaut, unter Federführung von DESY. Das HZB baut einen kompletten Undulator für die Helmholtz-SESAME-Beamline. Dabei können die Kollegen an SESAME auch in Zukunft auf Unterstützung bauen: das HZB-Undulator-Team plant schon die Ausbildung von SESAME-Experten und will diese auch später über eine Fernwartung unterstützen.

Aktuelle Informationen zu SESAME finden Sie auf der SESAME-Webseite.