Nutzerforschung: Am HZB testet ein Ingenieur aus dem DLR elektronische Komponenten auf ihre Weltraumtauglichkeit

Etwa zweimal im Jahr fragt Hans-Jürgen Sedlmayr in der Abteilung Protonentherapie bei Professor Dr. Andrea Denker an, wann es denn passt. Denn wenn der Protonenbeschleuniger nicht für die Augentumortherapie benötigt wird, kann er sich für die Weltraumforschung nützlich machen. In der gleichen Abteilung steht auch noch eine Kobaltquelle bereit, die Gammastrahlung erzeugt. Wenn Sedlmayr dann aus Oberpfaffenhofen mit seinem großen Metallkoffer voll „Prüflingen“ anreist, findet er am Campus Wannsee alles, was er braucht.

Hält die Elektronik Gammastrahlung und Teilchenstrahlung aus?

Sedlmayr kommt aus dem DLR-Institut für Robotik und Mechatronik in Oberpfaffenhofen. Die Prüflinge sind elektronische Bausteine, die in Weltraum-Sonden oder Satelliten eingebaut werden sollen. Dafür müssen sie die Belastung im Weltall aber aushalten können. Sedlmayr und seine Kollegen überprüfen im Vorfeld, ob und wie lange die Elektronik „strahlenfest“ bleibt.

„Auf der Erde schirmt uns die Atmosphäre weitgehend von harter Strahlung ab. Im Weltall dagegen gibt es keinen Schutz vor Teilchenstrahlung oder Gammastrahlung, das muss die Elektronik dann einfach aushalten und zwar mindestens so lange, wie die Mission dauern soll“, erklärt der Elektroingenieur.

Am Protonenbeschleuniger werden die elektronischen Bausteine mit Protonen bestrahlt, die Defekte in den Halbleiterbauelementen auslösen können. Die Gammastrahlung aus der Kobaltquelle dagegen kann andere Schäden in der Elektronik verursachen.

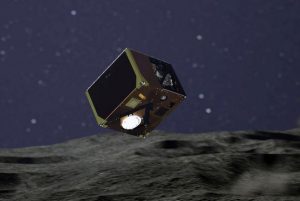

Im Lauf der letzten Jahre war die HZB-Abteilung um Andrea Denker über die Nutzerforschung von Sedlmayr und seinen Kollegen an einer ganzen Reihe von Weltraum-Missionen beteiligt. Die letzte Mission hat erst vor wenigen Wochen Schlagzeilen gemacht: MASCOT hieß die schuhkartongroße Sonde an Bord der japanischen Raumsonde Hayabusa2. Am HZB wurde eine Stromversorgungseinheit für einen kleinen Motor untersucht. Mit Hilfe des Motors und einem Schwungarm sollte die Sonde über den holprigen Untergrund hüpfen.

MASCOT: Warten auf die Signale

Und das hat funktioniert: am 3. Oktober 2018 verfolgten Sedlmayr und seine Kollegen aus dem DLR und den französischen und japanischen Raumfahrtagenturen CNES und JAXA, wie MASCOT ganz nach Plan auf dem Kometen Ryugu landete. „Wir haben dann den Befehl an den Motor losgeschickt, das Signal brauchte 18 Minuten, um auf Ryugu anzukommen, und es dauerte wieder 18 Minuten, bis wir wussten, dass sich der Schwungarm tatsächlich bewegt! Da haben die Sektkorken geknallt“, erinnert sich Sedlmayr.

Inzwischen testet er Komponenten für den Roboterarm CAESAR, der auf Satelliten eingebaut werden soll und Bauelemente für weitere Missionen. Am HZB schätzt er das Interesse an der Fragestellung und das kompetente Umfeld. „Am Anfang sind wir immer mit zwei großen Koffern angereist, aber inzwischen dürfen wir einige Messgeräte hier lassen. Ein Koffer steht also immer in Berlin.“